Category — Heiligtum der besonderen Art

Die 7 Wort Jesu auf Plattdeutsch

Im Frühjahr war ich ein paar Tage auf Fehmarn und habe in der Nikolaikirche in Burg in einer Seitenkapelle diese Entdeckung gemacht:

Es handelt sich um die 7 Worte Jesu am Kreuz in Plattdeutsch oder auch Niederdeutsch. Die Diskussion darüber, ob es sich hierbei um einen Dialekt oder eine Sprache handelt, lassen wir an dieser Stelle beiseite. Ich habe mich sehr über diese Entdeckung gefreut.

August 4, 2025 No Comments

Ich war am Schwarzen Meer!

Ich kann es immer noch nicht fassen. In Serbien, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei – und in Wien, wo ich mit der U-Bahn zur Russisch-Orthodoxen Kirche im Diplomatenviertel gefahren bin. Ich hatte noch etwas mit dem heiligen Nikolaus von Myra und Matrona von Moskau zu klären und mich zu bedanken – beide Reliquien werden dort aufbewahrt.

Weil gerade „Pride“-Day war, wünschten mir die Wiener U-Bahn-Betriebe auf ihren Anzeigetafeln ein herzliches „Ride with Pride!“

Ich hätte gerne zurückgeflucht. Aber diesen Leuten kann man eh nicht mit Sanftmut begegnen.

PS: Die russisch-orthodoxe Kirche in Wien befindet sich genau gegenüber von der iranischen Botschaft. Volltreffer.

Juli 1, 2025 No Comments

Mein neues Stück über Kloster Waghäusel für CNA

ein bisschen länger zu lesen, aber es lohnt sich:

Dezember 17, 2023 1 Comment

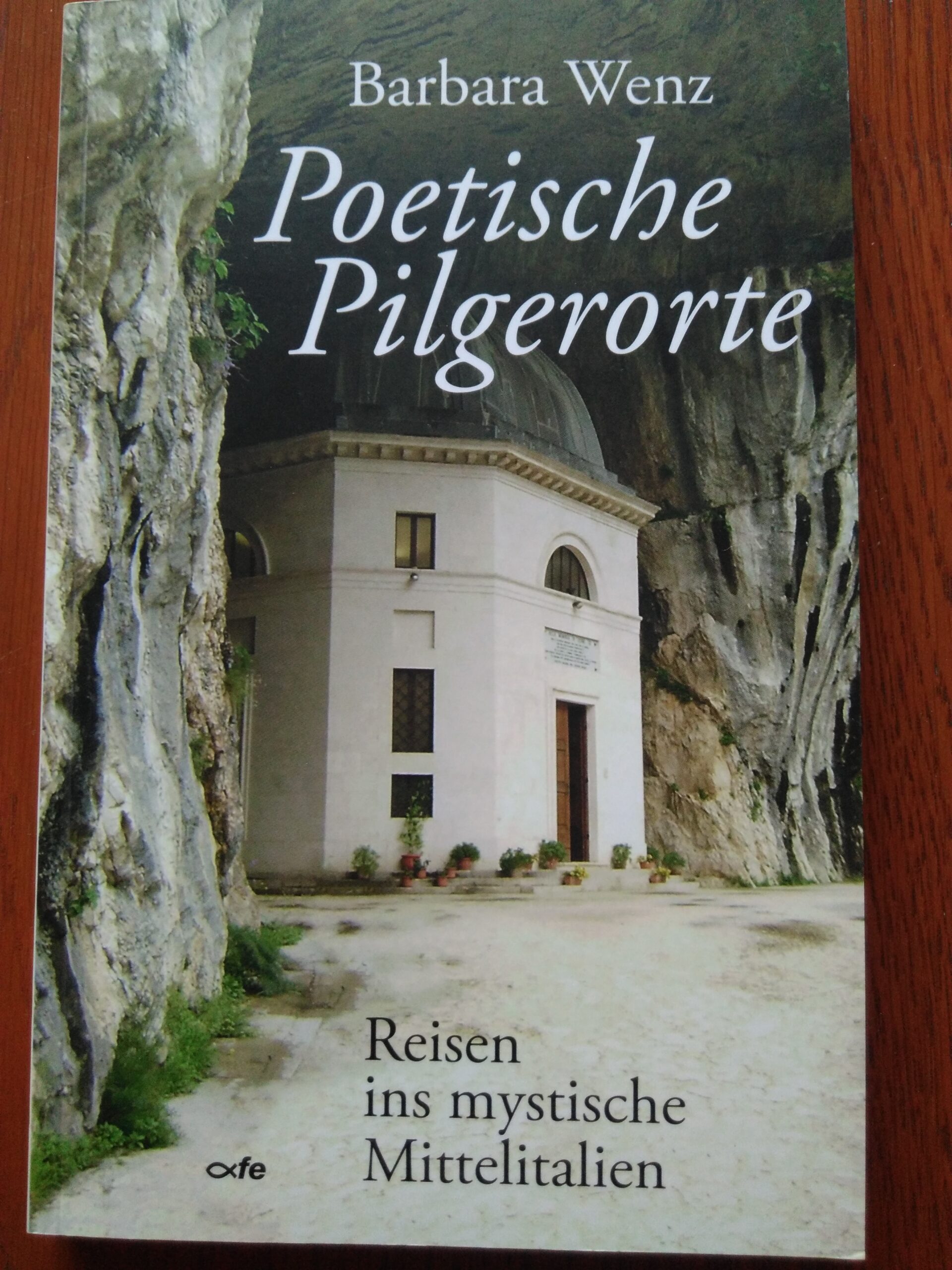

Wunderschöne Rückmeldung einer Leserin

>>Unsere Tochter hatte einigen Heiligen in Italien ihren Besuch für bestandene Klausuren versprochen, so nahmen wir das Buch “Poetische Pilgerorte”, welches ich vor einigen Jahren komplett gelesen hatte und sehr positiv in Erinnerung hatte, zur Hand. Diesmal gebrauchten wir das Buch zum einen, um die beste Route zu legen, aber auch um weitere Informationen zu erhalten. Zum Beispiel wusste unsere Tochter zwar, dass die Heilige Rita Helferin für aussichtslose Fälle ist, aber nicht warum. Durch das lebendig beschriebene Leben dieser Heiligen im Buch, wurde uns das sofort bewusst.

Natürlich konnten wir nicht alle im Buch beschriebenen Orte in 7 Tagen besuchen, aber einige extra Trips haben wir hinbekommen. Auf Loreto, beispielsweise, wurden wir nur Dank des Buches aufmerksam, und konnten es so mit unserem Besuch in Osimo verbinden.

Alle Geschichten sind so berichtet, dass es Lust macht, die dazugehörigen Orte zu besuchen.

Eine Kleinigkeit, die an manchen Stellen noch sehr hilfreich gewesen wäre, wären Angaben zu Adressen, wie zum Beispiel der Kirchen, aber auch anderer Plätze, zum Beispiel wo man Öffnungszeiten erfragen kann, oder das Geburtshaus der Heiligen Maria Goretti. Mit Corinaldo sind wir wieder bei einem Dorf angekommen, welches wir ohne das Buch nicht besucht hätten. Dort gefiel es uns so gut, dass wir drei Tage in Folge für einige Zeit dort waren.

Alles in allem hat dieses Buch unsere Reise sehr bereichert, und auch, wenn wir nicht alle Orte besuchen können, so sind wir definitiv für die Zukunft inspiriert.<<

Irene K.

Anmerkung: Ja, das mit den Öffnungszeiten ist tückisch und ändert sich auch ständig. Generell sollte man davon ausgehen, dass die eher kleineren Kirchen wie Osimo über Mittag geschlossen haben.

September 5, 2023 No Comments

Zum Tage – russisch-orthodoxe Andacht zum heiligen Nikolaus von Myra

[Ein Eintrag vom 6. Dezember 2017]

Diese Andacht wird bei den Russen und Serben erst am 19. Dezember gesungen – die russisch-orthodoxe Kirche feiert nach dem alten Kalender – doch nach all dem Weihnachtsmann-Krimskrams heute brauche ich ein wenig Erbauung.

Wer Russisch lesen und sprechen kann, ist in der Lage, mitzusingen, das Video hat Untertitel.

Es enthält circa ab Minute 8.00, den Akathistos zum heiligen Nikolaus, dessen deutsche Übertragung man hier auf den Seiten der St. Michaels-Gemeinde finden kann.

Wer das Vatican-Magazin bezieht oder es gerne kennen lernen möchte: In meiner Rubrik „Heiligtum der besonderen Art“ geht es diesmal um die Basilika San Nicola in Bari, auch wenn der Artikel wenig zentraleuropäisch-winterlich geworden ist; dafür erzähle ich eine der Geschichten, die im Akathist auch besungen wird, die sich um den heiligen Bischof rankte und seinen Ruhm als Wundertäter und Nothelfer festigte.

Dezember 6, 2021 2 Comments

Editorial von Guido Horst für Vatican-magazin Januar 2021

>> Vor genau fünfzig Jahren begann die Würzburger Synode. Manche Menschen vorgerückten Alters wissen sogar noch, was das war.[…]

Den Jüngeren sei gesagt, dass mit der Würzburger Synode etwas begann, was die deutsche Amtskirche heute noch im Griff hat: geschäftiger Gremienkatholizismus, Bischöfe und Laien auf herrlicher Augenhöhe, Debatten um Strukturen, Dauerthemen wie Zölibat, klerikale Macht, Laienpredigt, Frauenweihe, neue Sexualmoral, Laien am Altar – und ökumenische Gefälligkeiten. Also „Lähmung durch Reformeifer“ (O-Ton Ratzinger, wie sein Biograf Peter Seewald schreibt). Das alles dauert jetzt schon fünfzig Jahre und findet im Synodalen Weg seinen soundsovielten Aufguss. Kirche wie ein Parlament, Progressive gegen Konservative, hohe Politik, die die Menschen mit ihren Alltagssorgen nicht interessiert. […]

Auf dem Hintergrund der Trümmer der Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts erkennt [Hannah] Arendt diese lichte Wahrheit: ,Das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und vor dem Verderben rettet, das als Keim in ihm sitzt und als Gesetz seine Bewegung bestimmt, ist schließlich die Tatsache der Natalität, das Geborensein.

Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die frohe Botschaft verkünden: ,Uns ist ein Kind geboren’.“ Und dem Geheimnis der Menschwerdung (Weihnachten) wie auch der Gegenwart des Gekreuzigten in seiner Kirche (Ostern) begegne man nur dann in rechter Weise, wie Franziskus sagt, „wenn wir unsere Waffen ablegen und demütig und wesentlich sind“.<<

Der ganze Text ist auf der Homepage des Vatican-magazin abrufbar.

Vorankündigung für Februarheft

Aus meiner Feder bzw. Linse gibt es im Heft Februar 21 einen Fotoessay über die „terra dei santi“ anlässlich der zweiten Auflage meines literarischen Reiseführers „Poetische Pilgerorte“. Außerdem schreibe ich über Kloster Ottobeuren als Heiligtum der besonderen Art speziell im Hinblick auf das 200. Geburtsjahr von Pfarrer Sebastian Kneipp, das wir 2021 begehen und der in der Basilika von Ottobeuren nicht nur getauft und gefirmt wurde, sondern auch seine Primiz gefeiert hat.

Januar 21, 2021 No Comments

Mein Mittelitalien-Führer „Poetische Pilgerorte“ geht in die zweite Auflage

Es ist soweit – und ich glaube, es kann keinen besseren Zeitpunkt geben als diesen: Viele Menschen, viele gläubige Menschen sehnen sich nach dem Süden. Doch wir leben in einer dramatischen Zeit. Auch in Italien steigen die Zahlen wieder erschreckend an, gleichzeitig nimmt die Sehnsucht zu: Nach Rom, nach Loreto, nach Norcia zum heiligen Benedikt, nach Manoppello zum rätselhaften Antlitz Christi, nach Lanciano mit seinem eucharistischen Wunder.

Vor gut einem Jahrzehnt erschien mein literarischer Reiseführer im Michael Müller Verlag Aachen. Seither ist viel geschehen, vieles hat sich geändert. Mit dem plötzlichen und unerwarteten Tod von Michael Müller im Februar 2014 hat die katholische Kirche in Deutschland eine beeindruckende Verleger- und Journalistenpersönlichkeit verloren. Ich behalte ihn in sehr guter Erinnerung, denn unsere Zusammenarbeit war von Aufrichtigkeit und Vertrauen geprägt.

Nun hat es Bernhard Müller von fe-medien in Kisslegg unternommen, mein damals im Aachener Verlag zuerst erschienenes Pilgerbuch erneut aufzulegen. Der Zeitpunkt passt wie kein anderer. Ich wünsche meinem Buch, dass es viele Leser findet, die sich ihre Sehnsucht bewahrt haben und – wenn es momentan nicht anders geht – mit meinen Texten auf eine Entdeckungsreise vom Lesesessel aus nach Mittelitalien aufbrechen möchten. Und nebenzu ist das Buch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Besonders gefreut hat mich, dass sich fe-medien dazu entschlossen hat, die wunderschönen Fotos aus Italien, der jeweiligen Heiligtümer, auch in der zweiten Auflage farbig abzudrucken und in das Buch wieder mitaufzunehmen.

Wer es von mir persönlich signiert haben möchte, schickt mir einfach eine Nachricht über das Kontaktformular.

Barbara Wenz: Poetische Pilgerorte – Reisen ins mystische Mittelitalien

Fe-Medienverlags GmbH Kisslegg, 2020

ISBN 978-3-86357-285-3

www.fe-medien.de

Oktober 29, 2020 No Comments

Der Heilige Synod der russisch-orthodoxen Kirche hat eine Erklärung zur Hagia Sophia

verfasst. Die Erklärung trägt das Datum vom 16./17. Juli. Übrigens das Datum der Ermordung der Zarenfamilie durch die Bolschewisten (im Jahre 1918)

>>Die Heilige Synode der Russisch en Orthodoxen Kirche bedauert zutiefst die Entscheidung der türkischen Behörden, die Sophienkirche ihres Museumsstatus zu berauben und sie der muslimischen Gemeinschaft zu übergeben.

Diese Entscheidung wurde getroffen, ohne die Petitionen und die ausdrückliche Position der Vorsteher und Hierarchen der orthodoxen Ortskirchen, der Vertreter ausländischer Staaten, zahlreicher internationaler Öffentlichkeits- und Menschenrechtsorganisationen, Geistlicher verschiedener Konfessionen und religiöser Traditionen zu berücksichtigen. Sie verletzt die religiösen Gefühle von Millionen von Christen auf der ganzen Welt, was dazu führen kann, dass das interreligiöse Gleichgewicht und das Verständnis zwischen Christen und Muslimen nicht nur in der Türkei selbst, sondern auch anderswo gestört wird.

In einer Zeit, in der das Christentum an vielen Orten auf der Welt eine verfolgte Religion ist, in der der Exodus der Christen aus dem Nahen Osten anhält, ist diese Entscheidung der türkischen Behörden besonders schmerzhaft. Das Gotteshaus der Heiligen Sophia wurde zu Ehren Christi, des Erlösers, erbaut und ist in den Köpfen von Millionen von Christen nach wie vor ein Gotteshaus. Für die orthodoxe Kirche hat dieses eine besondere historische und spirituelle Bedeutung.

Wenn wir uns an die brüderlichen Ortskirchen wenden, stellen wir mit besonderer Trauer fest, dass ein so freudloses Ereignis für die Heilige Orthodoxe Kirche heute die orthodoxe Welt ohne echten Zusammenhalt trifft, was eine direkte Folge der antikanonischen Legalisierung des Schismas in der Ukraine war und unsere Fähigkeit schwächte, neuen spirituellen Bedrohungen und zivilisatorischen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Jetzt, im Zeitalter wachsender Christianophobie und zunehmenden Drucks der säkularen Gesellschaft auf die Kirche, ist Einheit noch mehr als zuvor erforderlich. Wir rufen die brüderlichen Ortskirchen auf, im Geist des Friedens und der Liebe zu Christus gemeinsam einen Weg aus der Krise zu suchen.

Wir hoffen, dass die türkischen Behörden die notwendigen Anstrengungen unternehmen werden, um die auf wundersame Weise überlebenden unschätzbaren christlichen Mosaiken zu erhalten und christlichen Pilgern den Zugang zu ihnen zu ermöglichen.

In der Hoffnung auf die weitere Bewahrung und Stärkung des gegenseitigen Respekts und Verständnisses zwischen Gläubigen verschiedener Weltreligionen appellieren wir an die Weltgemeinschaft, alle erdenkliche Hilfe zu leisten, um den besonderen Status der Sophienkirche, der für alle Christen von bleibender Bedeutung ist, zu erhalten.<<

Juli 20, 2020 No Comments

Die heilige Rita von Cascia und ihr Gebetsfelsen

Die heilige Rita von Cascia gehört, was den Grad ihrer Verehrung betrifft, zu den Heiligen der Superlative. Aus ganz Europa, wie auch aus Übersee, strömen bis zu einer Million Pilger im Jahr in das Städtchen Cascia, hinter den sieben Bergen, den Monti Sibillini, im Südosten von Umbrien. Die Basilika von Cascia bewahrt Ritas unverweslichen Leichnam, gehüllt in die Ordenstracht der Augustinerinnen, auf. Ihr Glassarg wird von einem prächtigen Schrein ummantelt und von goldenen Engeln bewacht. Seine eigenwillige Gestaltung erinnert an die Schlafkapsel eines Raumschiffes, in dem Astronauten der Zukunft ihre jahrhundertelangen Reisen durch den interstellaren Raum überbrücken. Nur, dass die heilige Rita nicht den Landeanflug erwartet, sondern die Wiederkunft des Herrn

Die Basilika wurde 1937 direkt neben dem historischen Konvent erbaut, in dem heute noch etwa fünfzig Augustinerinnen leben und Reliquien wie Ritas Ehering und Rosenkranz aufbewahren. Dort kann man auch den bemalten Holzsarg besichtigen, in dem sie Mitte des 15. Jahrhunderts beigesetzt wurde. Als man ihn im Jahre 1627, im Zuge des Seligsprechungsverfahren unter Papst Urban VIII. öffnete, fand man ihren Körper nach mehr als 150 Jahren unversehrt – und das, obwohl Holz weitaus mehr Luft und Feuchtigkeit durchlässt, als etwa ein gemauerter Sarkophag. Nach der Umbettung in einen Glasschrein ging erst so richtig die Post ab: Augenzeugen berichteten, dass die heilige Rita ihre Augen öffnete und wieder schloss, sich umdrehte und einmal sogar zum Deckel ihres Sarges empor geschwebt sei.

Nicht weiter verwunderlich, immerhin war Rita schon zeit ihres Lebens eine Art katholisches Superwoman. Das fing schon in der Wiege an. Ein Schwarm Bienen soll sich auf dem Gesicht des kleinen Mädchens niedergelassen haben, ohne sie zu verletzen. Sie verspürte schon als Kind eine Berufung zum Ordensleben, wurde aber im Alter von 12 Jahren an einen brutalen Tyrann verheiratet, der sie psychisch und physisch misshandelte und dem sie zwei Söhne gebar. Mit heroischer Tapferkeit und Demut ertrug sie ihren gottlosen Mann und war dabei ein solches Vorbild an Frömmigkeit, dass sie es nach über zwanzig Jahren Ehe schaffte, ihn zu bekehren.

Gerade noch rechtzeitig, denn kurz darauf wurde er Opfer eines politisch motivierten Attentats. Als ihre beiden Söhne daraufhin eine Vendetta starten wollten, bat Rita Gott inständig, die beiden zu sich zu nehmen, bevor sie ihre Rachepläne durchführen und somit in große Sünde fallen könnten. Ihr Wunsch wurde erhört: Im Jahre 1402 starben auch noch ihre Söhne. Rita hätte jetzt ihrer Berufung folgen und in den Augustinerinnenkonvent von Cascia eintreten können. Doch die sagten Njet. Laut der Regel war die Aufnahme von Witwen nicht gestattet. Rita ließ nun ihre Beziehungen zur Gemeinschaft der Heiligen spielen, und es stellte sich heraus, dass es sogar enorm gute waren: Keine geringeren als Johannes der Täufer, Augustinus höchstpersönlich und Nikolaus von Tolentino – eine wahrhaft himmlische task force – schritten ein und transportierten sie mittels ihrer überirdischen Kräfte eines Nachts in die Kapelle des Konvents. Als die Schwestern in aller Herrgottsfrühe die – verschlossene! – Türe öffneten, staunten sie nicht schlecht. Und so kam es, dass Rita doch noch dort Aufnahme fand, endlich am Ziel ihres Lebens!

Geboren wurde sie um 1370 oder 1380 als Margherita Lotti-Mancini in Roccaporena, einem winzigen Gebirgsnest unweit von Cascia. Ihr Elternhaus ist erhalten und kann besichtigt werden, ebenso die Kirche, in der sie getauft und getraut wurde. Der spektakulärste von allen Orten, die mit der heiligen Rita in Verbindung stehen, ist aber sicher der „Scoglio della Preghiera“ – am Ortseingang erhebt sich ein etwa 120 Meter hoher, kegelförmiger Felsen, der von einer Steinschanze gekrönt wird, darüber wurde eine Kapelle errichtet. Zu Ritas Zeiten war der Weg, der sich in Serpentinen auf einer Seite des Felsens emporwindet, noch nicht ausgebaut. Pilger aus aller Welt haben gespendet, um den Pfad zu befestigen und einzufassen – ihre Namen mit Jahreszahlen sind auf den Simsen, die den Weg säumen, eingraviert. Das junge Mädchen, das sich so sehr nach einem Leben als Augustiner-Eremitin sehnte, hat sich oft auf den beschwerlichen Weg hinauf gemacht, ohne sicheren Halt für ihre Tritte und ohne das moderne, feste Schuhwerk, das wir heute kennen. Ganz oben, hoch über dem engen Tal, in dem sich die grauen Natursteinhäuschen von Roccaporena ducken, wird die junge Margherita Tage des Fastens und des Gebets verbracht haben – direkt unterhalb des Gebetsfelsens entspringt eine Quelle, die Versorgung mit herrlich frischem Wasser war sicher gestellt. Es ist ein ganz besonderer Ort, voller Majestät, den sie sehr geliebt haben muss.

Heute ist es erstaunlich zu sehen, mit welcher Zuversicht, Ausdauer und froher Gestimmtheit insbesondere ältere Menschen, Rentner, Greisinnen und Greise, Kranke und Behinderte diesen Aufstieg wagen, um oben auf dem eigentlichen Gebetsfelsen Rosen niederzulegen. Rita liebte diese Blumen und die Heiligenlegende erzählt, dass sie sich auf ihrem Krankenlager – es war tiefster Winter – einen Strauß frische Rosen gewünscht hat. Das Wunder geschah, eine Mitschwester fand frisch erblühte Rosen im Garten und brachte sie ihr. Seither weiht die Kirche am 22. Mai, ihrem Todestag, die „Rita-Rosen“, die insbesondere den Kranken aufgelegt werden, um Heilung zu bringen. Rita selbst litt 15 Jahren lang an einer Stirnwunde, die ihr, so ist überliefert, von einem Dorn aus der Dornenkrone Jesu zugefügt wurde. Im Kloster in Cascia ist das Fresko mit dem Gekreuzigten noch zu besichtigen, vor dem sie damals kniete und inständig bat, das Leiden des Herrn teilen zu dürfen.

Dabei war ihr eigenes Leben doch nicht gerade arm an Leid. Für ein einziges Frauenleben war das Maß schon reich bemessen: Erst unglücklich verheiratet, dann sterben Mann und Kinder, danach lebt sie nur noch für Gott ein Leben voller Buße und mystischen Erlebnissen.

Kurz vor ihrem Tod erhielt sie noch einmal eine großartige Vision, in der sie Jesus Christus zusammen mit der heiligen Gottesmutter schaute. Als sie starb, verbreitete sich paradiesischer Wohlgeruch im Konvent und die Glocken der Kirchen im Ort läuteten von selbst – wie von Engelshänden betätigt. Doch damals fing ihre Arbeit erst richtig an!

Besonders für Frauen ist die heilige Rita eine beliebte Ansprechpartnerin, war sie doch in ihrem Leben sowohl Ehefrau und Mutter als auch Nonne. Unangefochten ist ihr hoher Status als Heilige für aussichtslose Fälle, ungezählte Male konnte sie das Blatt für diejenigen wenden, die sie vertrauensvoll anriefen. Weil sich darunter vermutlich viele Autofahrer befanden, die in Italien unterwegs waren – jeder, der es selbst erlebt hat, weiß, was für ein aussichtsloser Fall der italienische Straßenverkehr ist – wurde sie auch noch die Patronin der Autofahrer in Italien. Heilige Rita von Cascia, bitt’ für uns!

(zuerst erschienen in Vatican-Magazin Mai 2011]

Mai 21, 2020 1 Comment

13. Mai – Gedenktag Unserer lieben Frau von Fatima

Im Jahre 2017 jährte sich die Erscheinung der Muttergottes in Fatima zum 100.Mal. Zu diesem Anlass schickte mich damals „Cicero – das politische Magazin aus Berlin“ für eine Reportage vor Ort. Sie erschien im Maiheft des Jahres.

Heute ist wieder Fatimatag im Jahre des Herrn 2020 und ich möchte gerne auf einen Livestream mit einer virtuellen Pilgertour in Fatima hinweisen. Er beginnt um 21 Uhr und wird auf der Facebookseite „Fatima the Movie“ zu sehen sein.

© Barbara Wenz: Fatima 17.3.2017

Mai 13, 2020 4 Comments