Category — Buchbesprechungen

Georgia Briggs: Ikone. Ein Roman

Sie ist erst 12 Jahre alt und wurde auf den Namen Euphrosyne in der orthdoxen Kirche getauft. Die heilige Euphrosyne von Alexandria trat in ein Männerkloster ein, weil es in der ganzen Umgebung kein Frauenkloster gab und täuschte vor, ein Eunuch zu sein. Sie starb friedlich und zählt nicht zu den Märtyrerinnen. Doch dieser Hintergrund hat für die junge Heldin dieses dystopischen Romans von Georgia Briggs keine weitere Bedeutung.

Er spielt in der nahen Zukunft in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo das Äon der „religiösen Toleranz“ eingeläutet wurde, ein Ministerium dazu eingerichtet wird und unter diesen Vorzeichen Christen, die an der Osternacht teilnehmen, von der Polizei verfolgt und erschossen werden. Auch Euphrosynes Eltern ist das passiert – und sie konnte sich nur dank einer Ikone des heiligen Nikolaus von Myra retten. Die für sie bestimmte Polizeikugel durchbohrte stattdessen seine Brust. Als sie versucht, die Kugel zu entfernen, fängt das heilige Bild an zu bluten. Nach diesem Vorfall lebt sie bei ihren Großeltern, die nicht gläubig sind und ihr einschärfen, sie solle ihren Taufnamen vergessen: Biblische Namen und Namen von Heiligen sind im neuen Zeitalter der religiösen Toleranz verboten; Euphrosyne muss sich mit „Hillary“ ansprechen lassen und darf ihren eigentlichen Namen, auf den sie getauft wurde, nicht mehr nennen. Auch anderen ihrer Mitschüler widerfährt dies – aber Euphrosyne gibt nicht auf. Zufall oder nicht, sie kann Kontakt zu einer orthodoxen Untergrundgemeinde aufnehmen, die sehr konspirativ agiert. Alles scheint für einen Moment gut auszusehen und Euphrosyne gibt nicht auf. Dennoch … das Regime scheint übermächtig zu sein.

Aber lesen Sie selbst.

Der Roman erschien zunächst auf Englisch, dann auf Rumänisch und Russisch und liegt nun auch in deutscher Sprache vor.

Georgia Briggs: Ikone. Ein Roman.

Edition Hagia Sophia, Wachtendonk 2024

ISBN: 9-783963- 211133

Mai 3, 2024 1 Comment

Rod Dreher: Lebt nicht mit der Lüge

Wer seinen Bestseller „Die Benedikt Option“ gelesen hat, weiß um die besondere Fähigkeit dieses US-amerikanischen Autors, Menschen und Themen, die schon längst vergangen und vergessen geglaubt wurden, für eine interessierte christliche Leserschaft in völlig neue Zusammenhänge zu setzen, die mit unserer Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert eng verschränkt sind.

In seinem jüngst im Media Maria Verlag auf Deutsch erschienen Buch bedient er sich einer Aufforderung des großartigen Schriftstellers, Literaturnobelpreisträgers und Dissidenten Aleksander Solschenizyn: Lebt nicht mit der Lüge! Unter Stalin wurde der mehrfach ausgezeichnete Hauptmann der Roten Armee wegen kritischer Äußerungen über den damaligen Präsidenten, die er einem Freund gegenüber tätigte, von der Front weg verhaftet und ins GULAG geschickt. Die Erfahrungen dort von 1945 bis 1953 haben sein schriftstellerisches Werk zutiefst geprägt. Nach der Entlassung schickte man ihn in die Verbannung nach Kasachstan. In den Sechzigern erging es ihm vergleichsweise gut, es war die so genannte Tauwetter-Periode unter Chruschtschow, doch 1974 wurde er erneut wegen Landesverrat verhaftet – aufgrund der Veröffentlichung seines erratisch dastehenden Werkes „Archipel Gulag“. Wenige Tage nach der Verhaftung wird er nach Deutschland ausgeflogen und findet vorübergehende Aufnahme bei Heinrich Böll in Köln. Es sollte dann noch über 15 Jahre dauern, bis das System, gegen das der glühende Patriot angekämpft hatte, in sich zusammenbrach. Doch es war auch dieser Zusammenbruch, der diesen Ausnahmeschriftsteller beschäftigte und belastete – und den er viel weniger als Befreiung sah, als viele im Westen. Was aber hat das alles mit uns heute überhaupt noch zu tun? Das ist eine Geschichte aus einer versunkenen Welt, der Kalte Krieg ist vorüber, der Kommunismus und die Sowjetunion gehören zu tempi passati. Und überhaupt haben Europa und die USA mittlerweile ganz andere Sorgen. Aber ist das wirklich so? Rod Dreher beschreibt in seiner Einleitung, dass ihn ein prominenter Arzt angerufen habe, dessen Mutter noch in der damaligen Tschechoslowakei aufgewachsen war. Sie sei

besorgt um die Freiheit im Westen. Nun kann man das natürlich als Hirngespinst abtun. Aber Rod Dreher ging der Aussage nach. Wie alle anderen auch war er davon überzeugt gewesen, dass mit dem Jahr 1989 der Totalitarismus beendet worden sei. Bis dieser Anruf kam. Und er ist auf viele Menschen gestoßen, die derzeit noch am Leben sind, und Zeugnis ablegen von dem „harten“ Totalitarismus, wie Dreher ihn nennt und den frappierenden Ähnlichkeiten zum heutigen „weichen“ Totalitarismus mit seinen Denk- und Sprechverboten, seiner Wokeness, der fanatischen Transgender-Agenda und der so genannten Cancel Culture. Aber auch die totale Überwachung des Bürgers durch Datensammlungen via Kreditkarte, Smartphone, gezielte Auswertung von Google-Suchbegriffen des Nutzers, Facebook, X und Instagram, auf denen die Nutzer freiwillig private Daten offenbaren bis hin zur Lancierung von smarten Lautsprechern in Wohnungen bzw. Häusern wie Alexa usw. Letzteres übrigens eine Tatsache, die von ehemaligen Dissidenten, deren Wohnungen von der Überwachungsbehörde verkabelt wurden, auf vollständiges Unverständnis stößt.

Eine Beschreibung dieses Zustandes nimmt die erste Hälfte des Buches ein und Dreher schafft es, nicht nur eine zutreffende Analyse des Ist-Zustandes zu liefern, sondern auch die Aussagen und Zeugnisse von Menschen, die in kommunistischen Staaten bespitzelt, bedroht und verfolgt wurden, für die Nachgeborenen zu dokumentieren.

In der zweiten Hälfte geht es um die Frage: Was tun angesichts dieser Realität des weichen Totalitarismus im vordergründig freien Westen?

Dreher gibt hier analog zum Dissidententum im Ostblock Tipps an die Hand, die zunächst banal klingen: Abseits der Masse leben, das kulturelle Gedächtnis pflegen, Familien und religiöse Gemeinschaften zu Rückzugsorten machen etc. Die Lektüre lohnt sich, auch wenn diese Hilfen auf den ersten Blick banal klingen mögen, denn er bleibt nie theoretisch, sondern erzählt immer von realen Menschen und deren Erfahrungen, auf die er zurückgreift – und hilft so zu einem großen Teil selbst mit, das kulturelle Gedächtnis zu pflegen.

Wer die 80er Jahre noch erlebt hat, mithin die Ära des Kalten Krieges, dem wird vieles bekannt vorkommen und in neuen Zusammenhängen aufgezeigt. Wer nach 1989 geboren wurde, kann aus diesem Buch mehr erfahren als aus manchen Geschichtsbüchern – nämlich großartige Persönlichkeiten und Schriftsteller kennenlernen, sich vielleicht vertiefter mit ihnen beschäftigen. Und das eigene selbstständige Denken kultivieren.

Rod Dreher: Lebt nicht mit der Lüge

ISBN 978-3-9479314-8-4

Media Maria Verlag Illertissen, 2023

Januar 3, 2024 No Comments

Wunderschöne Rückmeldung einer Leserin

>>Unsere Tochter hatte einigen Heiligen in Italien ihren Besuch für bestandene Klausuren versprochen, so nahmen wir das Buch “Poetische Pilgerorte”, welches ich vor einigen Jahren komplett gelesen hatte und sehr positiv in Erinnerung hatte, zur Hand. Diesmal gebrauchten wir das Buch zum einen, um die beste Route zu legen, aber auch um weitere Informationen zu erhalten. Zum Beispiel wusste unsere Tochter zwar, dass die Heilige Rita Helferin für aussichtslose Fälle ist, aber nicht warum. Durch das lebendig beschriebene Leben dieser Heiligen im Buch, wurde uns das sofort bewusst.

Natürlich konnten wir nicht alle im Buch beschriebenen Orte in 7 Tagen besuchen, aber einige extra Trips haben wir hinbekommen. Auf Loreto, beispielsweise, wurden wir nur Dank des Buches aufmerksam, und konnten es so mit unserem Besuch in Osimo verbinden.

Alle Geschichten sind so berichtet, dass es Lust macht, die dazugehörigen Orte zu besuchen.

Eine Kleinigkeit, die an manchen Stellen noch sehr hilfreich gewesen wäre, wären Angaben zu Adressen, wie zum Beispiel der Kirchen, aber auch anderer Plätze, zum Beispiel wo man Öffnungszeiten erfragen kann, oder das Geburtshaus der Heiligen Maria Goretti. Mit Corinaldo sind wir wieder bei einem Dorf angekommen, welches wir ohne das Buch nicht besucht hätten. Dort gefiel es uns so gut, dass wir drei Tage in Folge für einige Zeit dort waren.

Alles in allem hat dieses Buch unsere Reise sehr bereichert, und auch, wenn wir nicht alle Orte besuchen können, so sind wir definitiv für die Zukunft inspiriert.<<

Irene K.

Anmerkung: Ja, das mit den Öffnungszeiten ist tückisch und ändert sich auch ständig. Generell sollte man davon ausgehen, dass die eher kleineren Kirchen wie Osimo über Mittag geschlossen haben.

September 5, 2023 No Comments

Email aus Rom von Paul Badde zu „Poetische Pilgerorte“

Vor einigen Tagen habe ich eine schöne Email des bekannten katholischen Journalisten Paul Badde aus Rom bekommen, wo ihm scheinbar eine Büchersendung aus dem Verlag fe-medien den dortigen, viel strengeren, lockdown etwas versüßen konnte.

Paul Badde verschickt nicht nur sprachlich schöne Emails, sondern er pflegt an jede Mail ein interessantes selbstgemachtes kunsthistorisches Foto von einem Meisterwerk der christlichen bildenden Kunst anzuhängen.

Neulich schrieb er mir dazu folgendes:

… heute morgen kamen mit einem Postpaket aus Immenried im Allgäu auch Deine „Poetischen Pilgerorte“ hier in Rom an, in denen ich gleich kleben blieb, um Dir jetzt von Herzen dazu zu gratulieren. Da hast Du etwas ganz Wundervolles produziert […] Herzlichen Glückwunsch und möglichst viele Leser, die Deinen Wegen mit Deinem Buch unter dem Arm folgen mögen.

Wer mehr dazu erfahren möchte, der schaue hier auf die eigene Seite für das Buch, damals noch in der ersten Auflage im Michael Müller Verlag mit einer Rezension in der Tagespost. Die zweite Auflage meines Buches ist – wie bereits vermeldet – kürzlich im fe-medien Verlag erschienen.

Januar 14, 2021 4 Comments

Buchbesprechung für Cicero – Juri Buida: Nulluhrzug

Im Juni-Heft des Cicero findet sich eine Buchbesprechung von mir, die aus Platzgründen leider stark gekürzt werden musste. Ich veröffentliche sie hier nach Rücksprache in voller Länge, weil mir die russische Literatur als studierte Slawistin sehr am Herzen liegt und ich Juri Buida für einen der aktuell besten russischen Schriftsteller halte. Leider tun sich deutsche Verlage mit zeitgenössischer russischer Literatur eher schwer – und ich habe vor einigen Jahren ein Interview mit einer der besten Übersetzerinnen aus dem Russischen ins Deutsche gelesen, die ich kenne, die sich aber leider aus lauter politischer Korrektheit zum Beispiel weigert, einen Mann wie Zakhar Prilepin zu übersetzen. Wenigstens liegt eines seiner Bücher mittlerweile auf Deutsch vor, zu bedanken haben wir uns dafür bei Matthes und Seitz und dem Übersetzer Erich Klein – und ich kann das Buch „Sankya“ nur dringend empfehlen.

Nun aber zu Buidas Nulluhrzug:

>>Man müsste sich Solschenizyns Helden aus seiner Gulag-Erzählung „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ als einen glücklichen Mann vorstellen, wenn man ihn mit Iwan Ardabjew, dem Helden oder vielmehr Antihelden aus Juri Buidas Roman „Nulluhrzug“ vergleichen wollte.

Ardabjews Welt besteht aus Gleisen, Schwellen, Ausweichstellen, Kohlebunkern, Eisenbahnbrücken, Schlossereien und Werkstätten sowie ein paar Baracken, in denen die Menschen, die an dieser Bahnstrecke angesiedelt worden sind, mehr hausen als leben können. Der einzige Zweck des Daseins dieser Station Nummer Neun und ihrer Siedler – das sind neben Ardabjew noch sein Wahlbruder Wassili mit dessen Frau Gussja und ein jüdisches Ehepaar, die schöne Fira und ihr Mann Mischa – , besteht darin, täglich oder besser mitternächtlich das reibungslose Durchfahren des Nulluhrzuges zu gewährleisten, der aus hundert Waggons mit verplombten Türen und vier Lokomotiven besteht, und von dem keiner weiß, was er eigentlich transportiert: Holz,Werkzeug oder gar Menschen; und wenn Menschen, dann wohin, in welche Lager, von denen Station Neun nur eine Außenstation ist. Und so warten sie, diese Handvoll Existenzen, jeden Tag aufs Neue auf den „Nuller“: „So wartet man auf Gott oder den Teufel … aber nicht auf einen Zug“ wirft Gussja Ardabjew einmal vor und bezeichnet damit die schiere Leerheit seiner Existenz in deprimierender Umgebung, bei scheußlichem Essen wie Büchsenfleisch, Kartoffeln, Kohl – und der Autor erzählt dies stringent auf die alles vernichtende Katastrophe hin zu Ende.

Ardabjews Charakter bleibt merkwürdig unkonturiert, wir erfahren, dass er der Sohn eines Volksfeindes ist und sein Vater die Mutter vor den Augen des Zehnjährigen erschoss. Dass er eine große Vorliebe fürs Dominospielen hat, weshalb sein Spitzname Don Domino lautet, und ein Buch von Dumas besitzt, dessen Titel der Autor des Nulluhrzuges unerwähnt lässt. Ardabjew ist weiterhin ein geradezu besessener Liebhaber, der es bereits mit allen Streckenhuren getrieben hat, und zwar so wild und ausdauernd, dass eine der Frauen ihre Brandwunde am nächsten Morgen mit Soda und Ei kühlen muss. Neben dieser heftigen erotischen Leidenschaft und einem außergewöhnlichen Stehvermögen besitzt Ardabjew aber einen besonderen, einen surreal-poetischen Blick auf weibliche Schönheit. Auf Fira, die schöne verheiratete Jüdin, die einzige, die er nicht besitzen kann. Sie hatte er einmal dabei beobachtet, wie sie sich in einer Waschschüssel wusch und dabei wundervolle Dinge gesehen: Die ganze prachtvolle Frau wurde vor seinen Augen – durchsichtig! Er konnte ihr „vogelgleich flatterndes Herz“, ihre „dunstig-massive Leber“, die durchsichtige silberne Glocke“ der Harnblase, hellblaue Knochen, „schwimmend im rosa Gelee“ ihres Leibes erkennen. Der Anblick ist so atemberaubend, dass er davonstürzt, vor dieser phantasmagorischen Schönheit der Frau flieht, er weglaufen muss. Zulaufen dagegen wird ihm im Wortsinne die Streunerin Aljona, die davon überzeugt ist, Menschen im „Nuller“ spüren zu können und sich wie eine Besessene um Mitternacht auf die Gleise legt, den Zug über sich hinweg donnern lässt, bis sie dabei grauenvoll zu Tode kommt.

Danach geschehen nur noch außerplanmäßige Dinge: Es kommen eines Nachts nacheinander zwei, drei, vier Nulluhrzüge. Ein andermal hält der Nuller an, anstatt wie immer durchzufahren. Als Ardabjew an die achte Station telegrafiert, erhält er die kryptische Antwort, dass es keine neunte Station und auch gar keinen Zug gebe …

Kafka soll beim Verlesen seiner verstörenden Geschichten häufig gelacht haben; Gorki bescheinigte Andrei Platonow einst, eine seiner Erzählungen grenze an einen finsteren Albtraum. Es gibt große Anklänge an diese beiden Autoren, vielleicht knüpft Juri Buida, im Jahr 1954 – ein Jahr nach Stalins Tod – im Kaliningrader Gebiet geboren, im „Nulluhrzug“ an deren literarische Tradition an. Im Grunde aber erzählt er in einem ganz eigenständigen Tonfall, der von Ganna-Maria Braungardt wie immer gekonnt ins Deutsche übersetzt wurde. Der „Nulluhrzug“ wurde unter dem Titel „Don Domino“ 1993 zuerst in der Moskauer Zeitschrift „Oktjabr“ veröffentlicht und ein Jahr später für den Russischen Booker Prize nominiert.

Juri Buida: Nulluhrzug

Gebunden mit Schutzumschlag, 142 Seiten

Aufbau Verlag

978-3-351-03785-7

Juli 5, 2020 No Comments

Frei im Herzen – mein Essay über den russischen Religionsphilosophen Nikolai Berdjajew

ist auf den Seiten der Tagespost online gestellt worden und natürlich auch nachzulesen in der Printausgabe.

Hier zum Link:

Oktober 30, 2019 No Comments

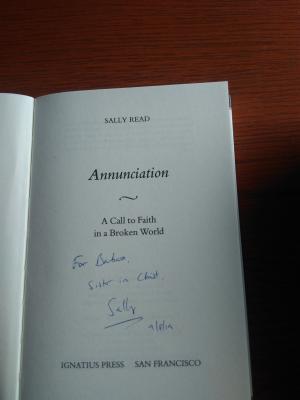

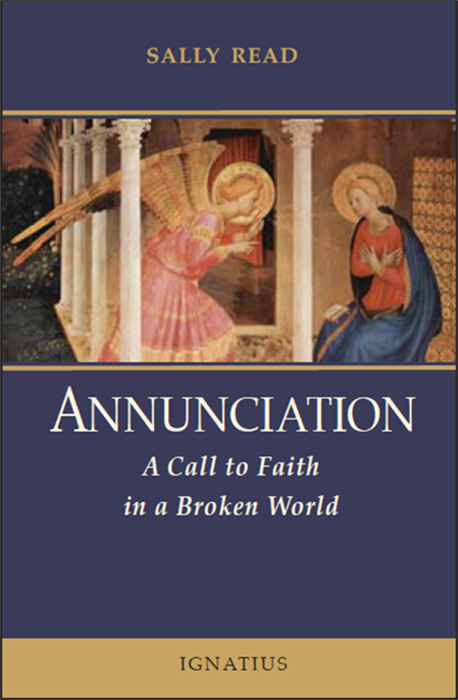

Buchvorstellung Sally Reads „Annunciation. A Call to Faith in a Broken World“

Sally Read ist den Leserinnen und Lesern des „Vatican-Magazins“ bereits vertraut, seit ich anlässlich der Neuerscheinung ihrer Konversionsgeschichte „Night’s Bright Darkness“ im renommierten Verlag Ignatius Press, leider nur in englischer Fassung vorliegend, vor zwei Jahren ein Porträt von ihr mit Zitaten aus ihrem Buch verfasst hatte. Der Zugang zu ihrer Person und Persönlichkeit fiel mir leicht, da ich selbst Konvertitin bin und genau wie Sally auch als Expat – sie als britische, ich als deutsche Staatsbürgerin – in Mittelitalien lebe.

Nicht nur in meiner Eigenschaft als studierte Literaturwissenschaftlerin war ich fasziniert von ihrem hochpoetischen, dennoch leicht lesbaren, Erzählstil, die Fülle der Bilder, die sie mit Worten zu malen wusste – darunter auch, wenn sie von ihren Patienten erzählte, dramatische und verstörende. Kein Wunder, denn Read ist eine preisgekrönte, leidenschaftliche Dichterin und in ihrem ersten Buch finden sich bemerkenswerte Gedanken in Bezug auf Kunst und Schöpfung aus ihrer Zeit als Atheistin: „Künstler seien die wahren Schöpfer und Erlöser, die sich und ihren Themen Schönheit, Bedeutung, Unsterblichkeit schenkten; ich war abgöttisch mit der Poesie, indem ich sie als Weg der Erlösung, als Rettung vor der Trümmerhalde der Sterblichkeit sah. Der Glaube an Gott müsse dieselbe Motivation haben, dachte ich, nur dass es eben keinen Gott gab, sondern die Menschen Tod und Vergänglichkeit nicht hinnehmen konnten. Natürlich habe ich damals noch nicht erkannt, dass hinter mir, der Mutter und Schriftstellerin, da dieser höchsten Schöpfer und Dichter stand, und ich nur versuchte, Ihn zu imitieren.“ Später wird sie einmal sagen können: „Gott ist der Dichter aller Dinge“.

Die Geschichte ihrer Konversion ist außerordentlich und lesenswert. Doch an dieser Stelle wollen wir auf ihr neuestes Buch eingehen, das zweifelsfrei beweist, dass diese Geschichte eben noch nicht zu Ende geschrieben worden ist. Wir reden jetzt von „Annunciation. A Call to Faith in a Broken World.“ Sally hat es für ihre Tochter geschrieben die vor ihrer Erstkommunion stand und ernsthafte Glaubenszweifel äußerte – darum auch die ungewöhnliche Anrede für den Leser in der Du-Form. Eben einen „Aufruf zum Glauben in einer gefallenen Welt“. Sie teilt mit ihr Erinnerungen und knüpft an die gemeinsamen Erlebnisse in England und Sardinien, den Ländern, in denen sie mit ihrem Töchterchen Celia Flo die jeweiligen Großeltern besucht, Reflektionen zum christlichen Glauben. In England etwa besuchen sie gemeinsam eine sehr alte Kirche, die jedoch nach der Spaltung anglikanisch wurde. Man hat dort „mit chirurgischer Präzision“ alle Bilder und Statuen entfernt. Hinter dem Altar stehen jetzt lediglich noch die Zehn Gebote an die Wand geschrieben. Die Abwesenheit des Tabernakels mit dem Allerheiligsten darin empfindet Read überdeutlich, als sie versucht, für die verstorbenen Äbtissinnen in den Jahrhunderten vor der Spaltung zu beten: „We would kneel at the long wooden altar rail close to where nuns five hundred years before would have knelt each morning and we would pray for them. But there is no tabernacle. I would feel as if I were praying on the tundra. There is a terrible, chilly absence, an eternal Holy Saturday.“ Das Zitat findet sich im ersten Kapitel ihres Buches, das mit dem Vers aus Lukas 1, 28 übertitelt ist: „Und der Engel trat bei ihr ein“ – „And he came to her“.

Die vier weiteren Kapitel reflektieren und meditieren ebenfalls aus die Verkündigung aus dem Lukasevangelium – „Do not be afraid“, „Behold I am the handmaid of the Lord“, „Let it be to me according to your word“ und als Schlusskapitel folglich „And the angel departed from her“. Zu jedem dieser Verse gehört ein kleines Kapitel mit Reflektionen, Metaphern, Gedanken und geistlicher Ermutigung zu den Themen Glaube, Wer bin ich?, Von Ihm gerufen, warum wir glauben, das „Fiat“ jeder Mutter, mit teils sehr persönlichen Eingeständnissen und Aussagen, die dem Leser zeigen: Sally Read ist keine abgehobene Frömmlerin, sondern sie hat für sich selbst schon sehr viele, durchaus verstörende Situationen durchleben müssen, die ihr trotzdem, oder dennoch, oder außerdem die Kraft gegeben haben, zum Glaube zu kommen, am Glauben festzuhalten.

Dabei bewegt sie sich mit ihren wunderbar poetisch-literarischen Reflektionen und Einsichten auf stabilem Grund, wenn sie immer wieder, aber mit äußerst sparsamen Fußnoten, Referenzen und Bezüge setzt auf Ratzinger, Von Balthasar oder auch Juliana von Norwich und Caterina von Siena.

Und immer wieder fällt auf, dass sie – bewusst oder unbewusst – aus einer sehr weiblichen Perspektive schreibt, die sie offenbar umarmt, annimmt und in ihre Reflektionen über den Glauben erfrischend selbstverständlich einbaut. Dennoch ist „Annunciation“ eher kein Mutter-Tochter-Buch geworden, obwohl der Impuls ursprünglich daraus entstand, zweifelnden kleinen Tochter, die vor der Erstkommunion stand, einen langen Brief zu schreiben.

Dem Buch und uns allen ist es zu wünschen, dass es einen deutschen Verlag findet. In der Zwischenzeit sei allen deutschsprachigen Katholiken, die einigermaßen gut die englische Sprache lesen und verstehen können, das englische Original ans Herz gelegt.

Sally Read: Annunciation. A Call to Faith in a Broken World.

Ignatius Press, San Francisco 2019

ISBN 978-1-62164-302-9

Foto by Dino Ignani

Oktober 7, 2019 No Comments

Heute in der Post: Sally Reads „Annunciation. A Call To Faith in a Broken World“

Besprechung folgt.

August 16, 2019 No Comments

Sally Read: Annunciation. A Call to Faith in a Broken World

Sally Read ist eine Konvertitin zum katholischen Glauben, die in der Nähe von Rom mit ihrem italienischen Ehemann lebt.

Für das Vatican-Magazin Ausgabe Oktober 2017 hatte ich sie porträtiert und über ihr Buch „Night’s Bright Darkness“ geschrieben, in dem sie ihre lange Reise zum katholischen Glauben beschreibt.

Sie ist eine exzellente Autorin und preisgekrönte Dichterin und ich freue mich sehr, dass nun beim renommierten Verlag Ignatius Press ihr jüngstes Buch erschienen ist:

>>Sally Read converted from atheism to Catholicism when her daughter, Flo, was only four years old, but it did not take long for the child to become aware that many friends and relatives did not share her mother’s newfound faith. This consciousness of „two worlds“ led to a great many doubts in Flo, and some rebellion. Two nights before her First Communion she suddenly questioned whether she should receive the Eucharist.

Sensing the precarious nature of faith in an overwhelmingly secular world, Read began writing down the compelling reasons for holding on to both God and Church. Taking the Annunciation as her template, she explored common experiences of the spiritual life as she meditated on each part of the story recorded in the Gospel of Luke.

Drawing on Scripture, the saints, and the lives of people she has known personally or professionally as a nurse, Read shows how God is with us always—even in suffering, spiritual dryness, and depression. Although inspired by a mother’s loving response to a daughter, this book will speak to any believer engaged in the bliss and the bewilderment of a relationship with God.<<

August 3, 2019 No Comments

Amazon-Rezensionen für „Konvertiten. Ergreifende Glaubenszeugnisse“

Für mein Buch „Konvertiten.Ergreifende Glaubenszeugnisse“, letztes Jahr erschienen, gibt es inzwischen direkt bei Amazon zwei sehr freundliche Rezensionen:

Karl Dieter Wünstel (Auszug): „Ich konnte es fast nicht mehr aus der Hand legen. Allein die Auswahl der beschriebenen Persönlichkeiten bildet ein breites Spektrum ab. Die einzelnen Berichte sind fesselnd dargestellt und verleiten zum Nachdenken und Reflektieren des eigenen Glaubensverständnisses.“

„Jaroschek“ (Auszug): „Höchst wichtig ist das Kapitel über Roms Oberrabbiner Zolli, der Christ wurde, inzwischen aber weitgehend in Vergessenheit geriet. In diesem Kapitel wird das absolut falsche Zerrbild, das Hochhuth mit seinem ‚Stellvertreter‘ von Pius XII zeichnet, korrigiert. Viele Juden bestätigten nach dem Krieg die Rettung vieler Juden durch Pius XII. Pinchas Lapide sprach von Hunderttausenden. Allein etliche historische Korrekturen machen dieses Buch wertvoll.“

Herzlichen Dank den Rezensenten für ihre Mühe!

Die Rezensionen im ganzen Wortlaut und die Bestellmöglichkeit auf Amazon hier:

April 22, 2017 No Comments