Category — Poetische Pilgerorte

Mein neues Stück über Kloster Waghäusel für CNA

ein bisschen länger zu lesen, aber es lohnt sich:

Dezember 17, 2023 1 Comment

Editorial von Guido Horst für Vatican-magazin Januar 2021

>> Vor genau fünfzig Jahren begann die Würzburger Synode. Manche Menschen vorgerückten Alters wissen sogar noch, was das war.[…]

Den Jüngeren sei gesagt, dass mit der Würzburger Synode etwas begann, was die deutsche Amtskirche heute noch im Griff hat: geschäftiger Gremienkatholizismus, Bischöfe und Laien auf herrlicher Augenhöhe, Debatten um Strukturen, Dauerthemen wie Zölibat, klerikale Macht, Laienpredigt, Frauenweihe, neue Sexualmoral, Laien am Altar – und ökumenische Gefälligkeiten. Also „Lähmung durch Reformeifer“ (O-Ton Ratzinger, wie sein Biograf Peter Seewald schreibt). Das alles dauert jetzt schon fünfzig Jahre und findet im Synodalen Weg seinen soundsovielten Aufguss. Kirche wie ein Parlament, Progressive gegen Konservative, hohe Politik, die die Menschen mit ihren Alltagssorgen nicht interessiert. […]

Auf dem Hintergrund der Trümmer der Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts erkennt [Hannah] Arendt diese lichte Wahrheit: ,Das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und vor dem Verderben rettet, das als Keim in ihm sitzt und als Gesetz seine Bewegung bestimmt, ist schließlich die Tatsache der Natalität, das Geborensein.

Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die frohe Botschaft verkünden: ,Uns ist ein Kind geboren’.“ Und dem Geheimnis der Menschwerdung (Weihnachten) wie auch der Gegenwart des Gekreuzigten in seiner Kirche (Ostern) begegne man nur dann in rechter Weise, wie Franziskus sagt, „wenn wir unsere Waffen ablegen und demütig und wesentlich sind“.<<

Der ganze Text ist auf der Homepage des Vatican-magazin abrufbar.

Vorankündigung für Februarheft

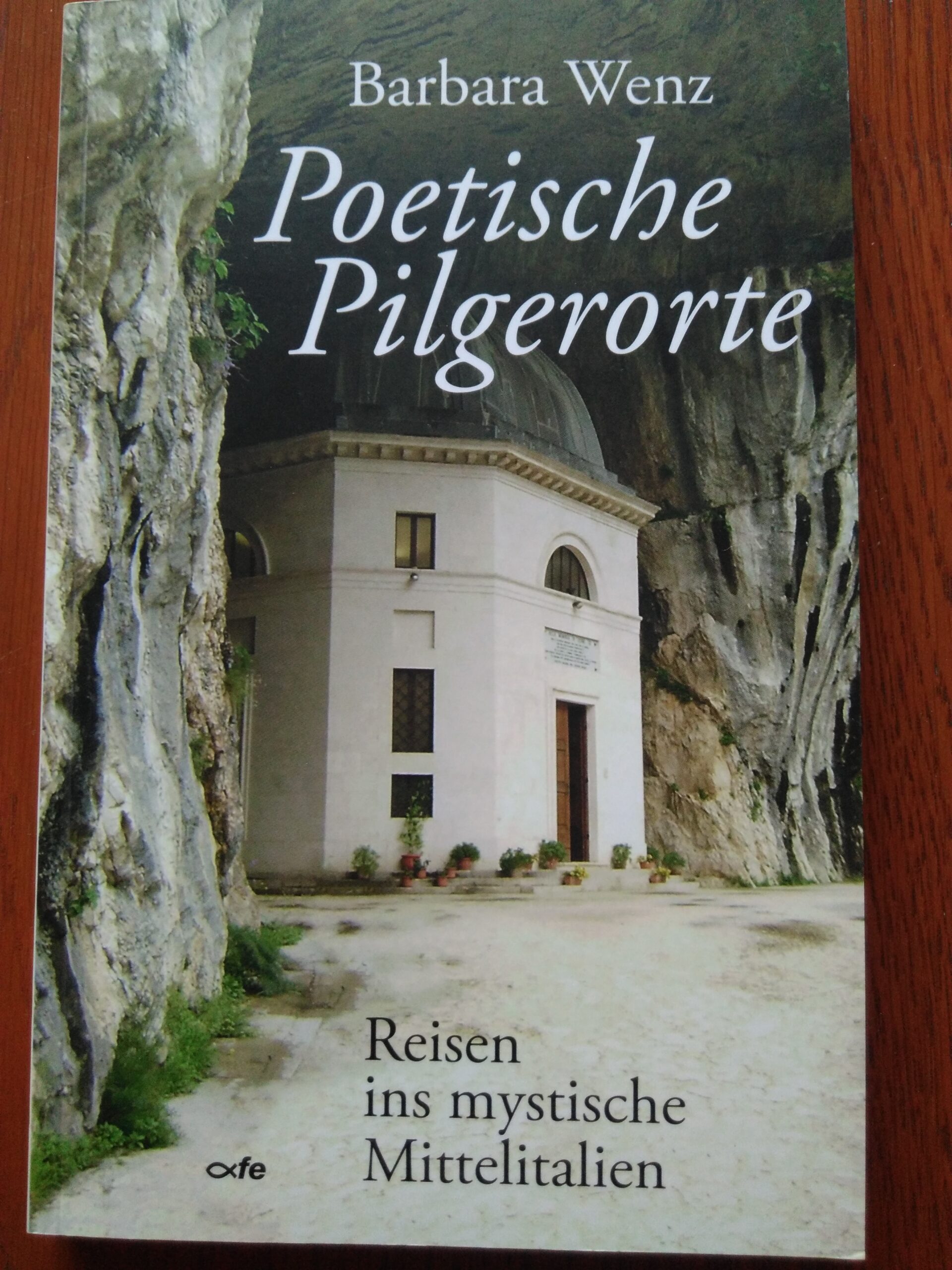

Aus meiner Feder bzw. Linse gibt es im Heft Februar 21 einen Fotoessay über die „terra dei santi“ anlässlich der zweiten Auflage meines literarischen Reiseführers „Poetische Pilgerorte“. Außerdem schreibe ich über Kloster Ottobeuren als Heiligtum der besonderen Art speziell im Hinblick auf das 200. Geburtsjahr von Pfarrer Sebastian Kneipp, das wir 2021 begehen und der in der Basilika von Ottobeuren nicht nur getauft und gefirmt wurde, sondern auch seine Primiz gefeiert hat.

Januar 21, 2021 No Comments

Email aus Rom von Paul Badde zu „Poetische Pilgerorte“

Vor einigen Tagen habe ich eine schöne Email des bekannten katholischen Journalisten Paul Badde aus Rom bekommen, wo ihm scheinbar eine Büchersendung aus dem Verlag fe-medien den dortigen, viel strengeren, lockdown etwas versüßen konnte.

Paul Badde verschickt nicht nur sprachlich schöne Emails, sondern er pflegt an jede Mail ein interessantes selbstgemachtes kunsthistorisches Foto von einem Meisterwerk der christlichen bildenden Kunst anzuhängen.

Neulich schrieb er mir dazu folgendes:

… heute morgen kamen mit einem Postpaket aus Immenried im Allgäu auch Deine „Poetischen Pilgerorte“ hier in Rom an, in denen ich gleich kleben blieb, um Dir jetzt von Herzen dazu zu gratulieren. Da hast Du etwas ganz Wundervolles produziert […] Herzlichen Glückwunsch und möglichst viele Leser, die Deinen Wegen mit Deinem Buch unter dem Arm folgen mögen.

Wer mehr dazu erfahren möchte, der schaue hier auf die eigene Seite für das Buch, damals noch in der ersten Auflage im Michael Müller Verlag mit einer Rezension in der Tagespost. Die zweite Auflage meines Buches ist – wie bereits vermeldet – kürzlich im fe-medien Verlag erschienen.

Januar 14, 2021 4 Comments

Mein Mittelitalien-Führer „Poetische Pilgerorte“ geht in die zweite Auflage

Es ist soweit – und ich glaube, es kann keinen besseren Zeitpunkt geben als diesen: Viele Menschen, viele gläubige Menschen sehnen sich nach dem Süden. Doch wir leben in einer dramatischen Zeit. Auch in Italien steigen die Zahlen wieder erschreckend an, gleichzeitig nimmt die Sehnsucht zu: Nach Rom, nach Loreto, nach Norcia zum heiligen Benedikt, nach Manoppello zum rätselhaften Antlitz Christi, nach Lanciano mit seinem eucharistischen Wunder.

Vor gut einem Jahrzehnt erschien mein literarischer Reiseführer im Michael Müller Verlag Aachen. Seither ist viel geschehen, vieles hat sich geändert. Mit dem plötzlichen und unerwarteten Tod von Michael Müller im Februar 2014 hat die katholische Kirche in Deutschland eine beeindruckende Verleger- und Journalistenpersönlichkeit verloren. Ich behalte ihn in sehr guter Erinnerung, denn unsere Zusammenarbeit war von Aufrichtigkeit und Vertrauen geprägt.

Nun hat es Bernhard Müller von fe-medien in Kisslegg unternommen, mein damals im Aachener Verlag zuerst erschienenes Pilgerbuch erneut aufzulegen. Der Zeitpunkt passt wie kein anderer. Ich wünsche meinem Buch, dass es viele Leser findet, die sich ihre Sehnsucht bewahrt haben und – wenn es momentan nicht anders geht – mit meinen Texten auf eine Entdeckungsreise vom Lesesessel aus nach Mittelitalien aufbrechen möchten. Und nebenzu ist das Buch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Besonders gefreut hat mich, dass sich fe-medien dazu entschlossen hat, die wunderschönen Fotos aus Italien, der jeweiligen Heiligtümer, auch in der zweiten Auflage farbig abzudrucken und in das Buch wieder mitaufzunehmen.

Wer es von mir persönlich signiert haben möchte, schickt mir einfach eine Nachricht über das Kontaktformular.

Barbara Wenz: Poetische Pilgerorte – Reisen ins mystische Mittelitalien

Fe-Medienverlags GmbH Kisslegg, 2020

ISBN 978-3-86357-285-3

www.fe-medien.de

Oktober 29, 2020 No Comments

Ich habe mir Dein Kreuz zu meinem Bett gemacht – Selige Angela da Foligno: Mystikerin und magistra theologorum

Überstrahlt vom Glanz des nur zwanzig Kilometer entfernten Assisi liegt das Städtchen Foligno brettflach an den Ufern des Flüsschens Topino, flankiert von üppig mit Olivenbäumen bewachsenen Hügeln. Einst von den Umbrern begründet, haben es die Römer 295 v. Chr. im Zuge der Schlacht von Sentinum erobert. Das antike Fulginium wurde zur Zeit des Römischen Reiches eine wichtige Station auf der Via Flaminia. Für die Christenheit hat der Ort schon früh große Bedeutung erlangt: der heilige Felitian, Bischof und Missionar der ganzen Region, erlitt dort im Jahre 249 das Martyrium – zuerst wurde er gefoltert, hernach von Pferden zu Tode geschleift. Um seine Grabstätte – die heutige Dom-Krypta – baute man im Mittelalter eine Befestigung und nannte den Ort Castrum Santi Felitiani.

Dass Foligno in der zweiten Hälfe des 13. Jahrhunderts als weiterer Brennpunkt franziskanischer Spiritualität in Umbrien Ruhm erlangte, ist der Seligen Angela zu verdanken.

Rund zwanzig Jahre nach dem Tode des poverello wurde Angela hier als Tochter wohlhabender Eltern geboren. Nur wenig weiß man von ihrem Leben vor ihrer Bekehrung. Dass sie ihren Vater früh verloren hat, sie bereits als junges Mädchen verheiratet wurde, sie ihre Kinder sehr geliebt haben muss. Rückschlüsse auf ihre damalige Lebensweise lässt eine Äußerung zu, die aus ihren Schriften überliefert ist: „Ihr sollt wissen, dass ich mich mein Leben lang bemüht habe herauszufinden, wie ich am besten verehrt und bewundert werden konnte.“ Vielleicht liegt darin die paradoxe Ursache, dass aus dieser eitlen und selbstverliebten Frau, die immer nur von anderen umschwärmt und angebetet werden wollte, eine solch glühende Mystikerin wurde, deren visionäre Erfahrungen, die durch harte Askese noch befördert wurden, sie an die Grenze dessen führten, was ein menschlicher Verstand, eine menschliche Seele an Gotteserfahrung noch ertragen kann – und manches Mal sogar darüber hinaus.

Doch zunächst wurden all ihre Versuche, ihr Leben zu ändern und sich zu bekehren, vereitelt. Nicht, dass sie nicht entschlossen genug gewesen wäre, allein, sie hatte eine Sünde begangen, die ihr so peinlich war, dass sie sich vor Scham und Selbstverachtung außerstande sah, sie einem Priester zu beichten. Angela tat das einzig Richtige, was man auch heute noch, sollte man sich diesem Problem ausgesetzt sehen, tun kann: Sie erflehte geistlichen Beistand vom Hl. Franziskus von Assisi und vertraute sich der vollständigen Barmherzigkeit Gottes an. Kurz darauf erschien ihr Franziskus im Traume und kündigte an, dass sie tags darauf einen guten Beichtvater finden werde, dem sie sich vollständig anvertrauen könne. So geschah es. Fra Arnaldo, ein Franziskanerpater und Verwandter Angelas, war von nun an ihr geistlicher Begleiter, was ihn anfänglich zu überfordern schien.

Einmal saß Angela unaufhörlich kreischend und laut schreiend vor dem Portal der Kirche des Hl. Franz in Assisi – ihre Schreie waren so durchdringend, dass schnell eine große Zahl von Franziskanerpatres zusammenlief, um zu sehen, was wohl Entsetzliches vor sich gehen möge. Fra Arnaldo kam ebenfalls dazu. In seinen Aufzeichnungen gibt er freimütig zu, dass er sich vor seinen Mitbrüdern maßlos schämte. Jeder wusste, dass diese Verrückte mit ihm verwandt war, ja mehr noch, dass er ihr Beichtvater war. Mit entwaffnender Ehrlichkeit schreibt er weiter, dass sein Erstaunen und sein Stolz zu groß waren, um zu Angela zu gehen und sie zu beruhigen, weshalb er peinlich berührt in einigem Abstand darauf wartete, dass die Schreierei endlich aufhören möge. Als dies endlich der Fall war, stand Angela auf, um ihrerseits zu Arnaldo gehen. Doch der konnte seine Wut kaum verbergen. Er verbot ihr, jemals wieder nach Assisi zu kommen und schärfte dies auch ausdrücklich ihren Begleitern ein. Als er sie ein paar Tage danach in Foligno besuchte und zur Rede stellte, erfährt er zum ersten Mal von ihren mystischen Erlebnissen und erkennt, dass sie vor dem Kirchportal nicht etwa vom Bösen besessen gewesen war, sondern eine Gotteserfahrung durchlebt hatte. Dies ist der Moment, in dem er beschließt, ihre Visionen und Erfahrungen zum Nutzen und Wohle der ganzen Kirche aufzuzeichnen.

Als innerhalb kurzer Zeit ihre Mutter, ihr Mann und ihre Kinder sterben, sieht sie das als Erhörung ihrer Gebete und Zeichen Gottes, dass sie sich nun ganz dem geistlichen Leben widmen solle. Im Jahre 1291 tritt sie in den Dritten Orden der Franziskaner ein.

Tatsächlich erlebte die Kirche insbesondere in den Jahren 1200 bis 1350 eine neue Hochblüte christlicher Mystik, doch Angelas Visionen und Gotteserfahrungen besitzen eine eigene, geradezu schockierende Qualität.

Über das Kreuz findet sie Zugang zur Passion Christi, die sie am eigenen Leib erleiden möchte. In Ekstase wirft sie sogar ihre Kleider vor dem Kruzifix ab, in ihrer inneren Schau steigt sie hinauf, sie legt ihre Lippen in die Seitenwunde und trinkt das göttliche Blut. Ihr Ausruf „Ich habe mir Dein Kreuz zu meinem Bett gemacht!“ ist nicht metaphorisch zu verstehen, sondern beschreibt eine konkrete Erfahrung ihrer Seele: In mystischer Verzückung liegt sie neben dem Gekreuzigten und erfährt die liebevolle Umarmung mit seiner durchgebohrten Hand. Ihre mystische Reise wird sie jedoch noch weit über das Kreuz hinausführen, über die Passion Christi und seinen Sühnetod zur Erfahrung Gottes, des allmächtigen Schöpfers, hin zur Verschmelzung mit der Heiligen Dreifaltigkeit und mit der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung: „In dieser Offenbarung Gottes begreife ich und besitze ich jegliche Wahrheit, die da ist im Himmel und in der Hölle und in der ganzen Welt und in jeglichem Ding, und jegliche Freude, die im Himmel ist und in jeglicher Kreatur.“

Derweil unterzieht sie sich strenger Bußpraktiken bis hin zur extremen Selbstabtötung. Nicht nur das Trinken des Badewassers von Leprakranken gehörte dazu – fast schon usus ordinarius bei Asketen dieser Zeit -, auch das Brennen mit glühender Kohle an „drei bestimmten Stellen des Körpers“, um unreine Empfindungen abzutöten gehört dazu, bis Fra Arnaldo es ihr entsetzt verbietet. Immer weiter treibt sie ihre Selbsthingabe, bis zur völligen Auslöschung ihres Willens und in die vollständige Auflösung in die Wahrheit und All-Gegenwart Gottes. Sie erkennt „seine Weise, in jeder Kreatur gegenwärtig zu sein, in allem, was Dasein besitzt, im bösen Geist, im guten Engel, in der Hölle, im Paradies“ und ruft in tiefer Verzückung aus: „Die Welt geht schwanger von Gott!“

Trotz der Wucht ihrer mystischen Erfahrungen, den dazugehörigen Phasen vollständiger Gottesverdunkelung, in denen sie auch körperlich erkrankt, schafft sie es, eine lebendige Gemeinschaft von Schülern und geistigen Kindern um sich aufzubauen. Sie nennt es „Cenacolo“, Abendmahlssaal, eine Vereinigung von Männern und Frauen, Geistlichen wie Laien, die ihr religiöse Leben unter der Leitung von Angela vervollkommnen wollten und sich gleichzeitig auch der Pflege von Kranken, der Speisung von Bedürftigen und der Sorge um die Waisen widmeten.

Angela stirbt nach einer monatelangen Krankheit am 4. Januar 1309. Auf ihrem Sterbebett mahnt sie noch einmal ihre Freunde und geistigen Kinder: „Suchet klein und wahrhaftig, demütig und sanft zu sein.“ Der Kirche hinterlässt sie die beiden Schriften Memoriale – das bereit 1298 fertiggestellt war und in der franziskanischen Gemeinschaft kursierte – sowie die Instructiones.

Innozenz XII. spricht sie im Jahre 1693 selig. Insbesondere Franz von Sales, Alfons Maria von Liquori und Papst Benedikt XIV. sollen von ihren Schriften beeinflusst worden sein, die Selige Angela bekommt später den Ehrentitel „magistra theologorum“ verliehen – Lehrmeisterin der Gottesgelehrten.

Am 20. Juni 1993 besuchte Papst Johannes Paul II. die Kirche San Francesco in Foligno, wo ihr gläserner Schrein zur Verehrung aufgestellt ist. Zu diesem Anlass hatte er eigenhändig ein besonderes Gebet verfasst, welches von der innigen Zuneigung zeugt, die der damalige Pontifex für die kleine Selige aus Foligno empfunden haben muss. Zuletzt würdigte sie Benedikt XVI. in seiner Katechesenreihe über heilige Frauen am 13. Oktober 2010.

Keiner könne Entschuldigungen vorgeben, da jeder Gott lieben kann, zitierte Benedikt XVI. die Selige Angela. Auf ihrem geistlichen Weg habe sich der Übergang von der Umkehr zur mystischen Erfahrung, das heißt zum Sagen dessen, was unsagbar ist, durch den Gekreuzigten vollzogen. Der Kern ihrer Lehre sei, sich mit Christus zu identifizieren, sich in ihn hineinzubegeben und sich in der Liebe und in den Leiden Christi verwandeln zu lassen.

Betrachtet man das Leben Angelas, ihre geistliche Wirkung durch die Zeit, die umgekehrt proportional zu ihrer allgemeinen Bekanntheit steht, dann erhält auch das Wort Jesu, das er einmal an sie gerichtet haben soll – „Ich habe dich nicht zum Scherz geliebt!“ – eine tiefere, eine vollkommenere Bedeutung.

Selige Angela von Foligno!

Große Wunder hat der Herr in dir vollbracht.

Mit dankbarer Seele schauen wir heute

und beten das geheime Mysterium der göttlichen Barmherzigkeit an,

die dich auf den Weg des Kreuzes geführt hat

und dich erhöhte zu Heldengröße und Heiligkeit.

Erhellt durch den Gehalt des Wortes,

geläutert vom Sakrament der Buße,

bist du zum leuchtenden Beispiel geworden

für die Tugenden des Evangeliums

eine weise Lehrerin der christlichen Erkenntnis

und sichere Führerin auf dem Weg zur Vollkommenheit.

Du weißt um die Traurigkeit der Sünde,

doch ebenso hast du die vollkommene Seligkeit der Vergebung Gottes erfahren.

Mit freundlichen Worten hat Christus

sich an dich gewandt,

er nannte dich „Tochter des Friedens“

und „Tochter der göttlichen Weisheit“.

Selige Angela, auf deine Fürsprache vertrauend

bitten wir um deine Hilfe

denn ehrlich und ausdauernd sei die Bekehrung desjenigen,

der auf deinen Pfaden wandelnd die Sünde verlässt

und sein Herz der göttlichen Gnade öffnet.

Gib, dass die jungen Menschen deine Nähe spüren,

führe sie hin zur Entdeckung ihrer Berufung

damit ihr Leben sich der Freude und der Liebe öffnen möge.

Unterstütze auch diejenigen, die müde, ohne Vertrauen und nur mit Mühe

ihren Weg gehen, beschwert von körperlichen und seelischen Schmerzen.

Sei ein leuchtendes Vorbild der Weiblichkeit im Sinne des Evangeliums

für jede Frau: für die Jungfrauen und Bräute, die Mütter und Witwen.

Das Licht Christi, das deinen schwierigen Lebensweg erhellt hat

erstrahle auch auf ihrem täglichen Weg.

Bitte zuletzt auch um Frieden für uns alle und für die ganze Welt.

Selige Angela, bitte für uns!

Gebet des heiligen Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Foligno

[Artikel zuerst erschienen in Vatican-Magazin November 2011]

Januar 4, 2017 No Comments

Basilika des heiligen Benedikt in Trümmern

Heute morgen gegen 7.40 Uhr brachte ein neuerlicher schwerer Erdstoß der Stärke 6,5 (Angaben variieren bis hin zu 7,1) die Basilika mit den Fundamenten des Geburtshauses des heiligen Benedikt von Nursia (das ist Norcia) zum Einsturz.

Wir erinnern uns an die schwersten Beben der letzten Jahrzehnte. Um die Jahrtausendwende traf es zunächst Assisi und besonders seine Oberkirche. In der herabstürzenden Trümmern kam ein Priester um. Im Jahre 2009 wurde L’Aquila fast völlig vernichtet. L’Aquila, das ist der Ort, der vor dem verheerenden Erdbeben berühmt war als Grablege des heiligen Papstes Coelestin V. (der übrigens von seinem Amt zurücktrat) und für dessen großen Ablass aus dem Jahre 1294, den man „la perdonanza“ nennt und der denjenigen gewährt wird, die am 28./29. August unter den üblichen Bedingungen durch die Pforte der Basilika Santa Maria di Collemaggio eintreten. Die Signifikanz wird langsam spürbar, nicht? Und nun also Norcia, der Geburtsort des „Vaters von Europa“ ….

Aus aktuellem, wenn auch traurigem, Anlass, hier mein Artikel über Norcia und die Benediktinermönche dort, im Originallayout, die ich vor einigen Jahren besucht, Interviews gemacht hatte, sowohl für das Vatican-Magazin als auch für Die Tagespost.

Oktober 30, 2016 No Comments

Fonte Avellana und der heilige Petrus Damiani

[Ein Auszug aus meinem Buch „Poetische Pilgerorte“]

Fonte Avellana am Hang des Monte Catria – steinerne Trutzburg des Glaubens gegen die Brandung der Zeiten

Wer von Corinaldo nach Pergola fährt und auf der Straße zwischen Pergola und Sassoferrato auf halber Strecke rechts einbiegt, der erreicht den Monte Catria, so hoch „dass unter ihm die Donner dröhnen“, wie Dante Alighieri in seiner Divina Commedia schreibt. Die Gegend wird zunehmen einsamer, bewaldeter und urwüchsiger. Tatsächlich ist der Monte Catria mit 1.700 Metern einer der höchsten Gipfel des italienischen Zentral-Appenin, übertroffen wird er nur noch von den Monti Sibillini weiter südlich.

An seiner Ostflanke hütet dieser Berg einen architektonischen und spirituellen Schatz. Wie von einer unsichtbaren Zeitkapsel umschlossen – fast unberührt vom Fortgang von eintausend Jahren, erhebt sich zwischen Steineichen, Buchen, Zypressen und Haselnussträuchern das Kloster der Kamaldulenser von Fonte Avellana. Eine spröde romanische Schönheit wie eine Trutzburg des Glaubens gegen die Brandung der Zeiten, errichtet in dem hellgrauen fossiliendurchzogenen Gestein seiner natürlichen Umgebung. Als sei die Strenge und die Einfachheit des mönchischen Lebens in ihm zu einer Außenhaut geronnen, die sich in perfekter Harmonie mit der majestätischen Umgebung befindet und gleichzeitig sich selbst genug ist. Überragt vom massiven viereckigen Pfeiler des Glockenturms ordnen sich die einzelnen Bauteile zu einem schnörkellosen Ensemble von architektonischer Klarheit, dessen Bogengänge und Fenster sich dem Tal und dem Tageslicht öffnen wie Blüten der Sonne.

Am Eindrucksvollsten zeigt sich dieses Prinzip verwirklicht im Scriptorium von Fonte Avellana aus dem 12. Jahrhundert. Von den insgesamt vierzehn einbogigen Fenstern der oberen Reihe weisen sechs nach Osten, eines nach Süden und sieben nach Westen, so konnten sie die Kopisten mit dem Maximum an Tageslicht für ihre anstrengende Arbeit versorgen. Gleichzeitig diente die Anordnung der Oberlichter auch als Sonnenuhr und Jahreskalender, welcher die Sonnenwenden im Juni und Dezember zuverlässig anzeigt. Am 21. Juni etwa fallen die Strahlen des Sonnenaufgangs durch das erste Ostfenster, die Strahlen bei ihrem Untergang durch das letzte Westfenster in den Raum.

Aus dem 12. Jahrhundert stammt auch der Kapitelsaal, der ebenso wie das Scriptorium im Rahmen einer kleinen Führung zu besichtigen ist. Im Kapitelsaal versammelten sich die Mönche, dort wurden Angelegenheiten der Gemeinschaft vorgetragen, besprochen und entschieden. Der Raum besitzt eine eigene Atmosphäre und eine besondere Akustik, unterstützt durch das Tonnengewölbe der Decke. Drei schmale Fenster zeigen Richtung Osten, zum Ursprung des Lichts.

Ältester erhaltener Bauteil des Klosters stellt die Krypta aus dem 10. Jahrhundert dar, sie war die ursprüngliche Kirche der ersten Mönche und ist zum Teil direkt in den Fels des Catria hineingehauen. Durch ihre eigentümliche Form, ein griechisches Kreuz, das durch spätere Baumaßnahmen verstümmelt wurde, die fast zwei Meter dicken romanischen Mauern, die sich in der Apsis niedrig krümmen und von lediglich zwei winzigen Fenstern Richtung Osten durchbrochen werden, entsteht der Eindruck einer Raumkapsel mit zwei Bullaugen.

Generationen von Mönchen haben in ihr die Stundengebete gesungen, an dem tausendjährigen Altar die Hl. Messe gefeiert; diesem timeshuttle der Gottesverehrung entstiegen an die fünfzig Bischöfe und eine beeindruckende Zahl von Seligen und Heiligen der katholischen Kirche.

Der heilige Petrus Damiani und sein Kampf gegen den dekadenten Klerus seiner Zeit

Auch die beiden Eremitenmönche, denen ein gewisser Petrus Damiani, ein erfolgreicher Rhetoriklehrer zu Ravenna, auf einer Reise nach Parma begegnete. In einer Welt, in der es recht wüst zugegangen sein muss, an den Universitäten wurde nicht nur gelernt und gelehrt, sondern auch gehurt und gesoffen, gespielt und um Geld gewettet, beeindruckte den Gelehrten ganz besonders die Demut, Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit dieser Mönche. So stark, dass er ihnen nach Fonte Avellana folgte und 1039 in das Kloster eintrat. Dort entfalteten sich sämtliche Talente dieses großartigen Gelehrten, der sich nicht nur in seiner persönlichen Lebensweise in strengste Zucht nahm, sondern auch seine Mitbrüder anhielt, sich Übungen in Selbstgeißelung zu unterziehen. Petrus Damiani stellte die wirtschaftliche Grundlage des Klosters auf solide Beine, er ließ eine Kirche bauen und gründete eine Bibliothek, denn natürlich wollte er auch als Eremit weiterhin seine Studien treiben. Auch das beeindruckende Skriptorium entstammt seinen Ideen, obwohl er seine Fertigstellung nicht mehr erlebt hat. Von seinem Felsenhorst aus führte er einen regen Schriftverkehr mit Bischöfen, Äbten und Päpsten. Sein Wort und seine Gedanken hatten Gewicht, seine persönliche Lebensführung überzeugte, und so wurde der heilige Petrus Damiani zu einer der wichtigsten Gestalten innerhalb der kirchlichen Reformbewegung des 11. Jahrhunderts.

Das Liber gomorrhianus wider die sexuellen Verfehlungen von Priestern und Mönchen

Petrus Damiani kämpfte mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, gegen den Verfall im Klerus an. Da waren vor allem die Waffen seines scharfen Geistes und seiner hervorragenden Bildung. Doch diese alleine hätten ihm nicht genutzt, wenn er nicht von einer vorbildlichen persönlichen Frömmigkeit gewesen wäre, und er seine Schritte nicht vollständig an die Schritte Jesu Christi angepasst hätte. Mit der Schrift Liber gratissimus sagte er dem verbreitetsten Übel seiner Zeit, dem Ämterhandel den Kampf an, mit dem Liber gomorrhianus, dem Buch von Gomorrha beschrieb er mit akribischer Genauigkeit die sexuellen Versuchungen und Sünden, denen sich Mönche und Kleriker ausgesetzt sahen, getreu dem Motto: Nur, wer den Feind kennt, kann ihn besiegen.

Unter aktuellen Bezügen betrachtet wird schnell klar, dass die Herabwürdigung der wahren und gottgewollten sexuellen Natur des Menschen ein Zeit, Ort und Kulturen überschreitendes Phänomen darstellt, gegen das die Kirche von Beginn an und praktisch immer gekämpft hat.

Eventuell besaß Petrus Damiani schon hervorragende charakterliche Anlagen, denn ein lauer Weichling wird sich vornherein nicht vom harten Mönchsleben in Fonte Avellana angezogen gefühlt haben. Sicher jedoch ist, dass ihn auch das karge, völlig auf Gott ausgerichtete Leben der Asketenmönche schliff wie eine gute Waffe, so dass seine Fähigkeiten im Kampf gegen die Sünde und das Böse aufleuchteten wie polierter Stahl im Einsatz für das Licht der Welt.

Vielleicht wäre ja sogar ein möglicher Beitrag zur Lösung der aktuellen Probleme in der Kirche, wieder vermehrt Eremitenbischöfe und – kardinäle zu ernennen. Diese könnte man dann auch schwerlich beim „Schachspielen in einer Spelunke“ ertappen, wie es dem Bischof von Florenz geschah. Entehrung Gottes durch Befleckung mit schändlicher Kurzweil – lautete die Diagnose, die Spielsucht war im Klerus weit verbreitet. Petrus Damiani hielt eisern dagegen.

Es war ihm nicht vergönnt, nach einem anstrengenden und kämpferischen Leben für die Heiligung der Kirche in seinem Kloster zu sterben, er starb im Jahr 1072 auf dem Heimweg von Ravenna in Faenza, nur ein paar Tagesreisen entfernt, und wurde dort auch begraben. Doch sein segensreiches Wirken strahlte durch die Jahrhunderte weiter, noch bis heute. Dante Alighieri erwähnt ihn dreihundert Jahre später im 21. Paradiesgesang der Göttlichen Komödie. Ein Mann also wie ein Leuchtfeuer durch die Jahrhunderte gegen Simonie und Korruption. Überhaupt gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Dante Alighieri auch seine Einsiedelei bei den Quellen und den Haselnussbäumen kannte. Ein Besuch in Fonte Avellana selbst ist zwar nicht durch einen Chronikeintrag dokumentiert, dafür aber im benachbarten Kloster von Gubbio für das Jahr 1318. Man geht also davon aus, dass er bei dieser Gelegenheit auch die Einsiedelei besichtigt hat. Dante schreibt, und lässt dabei Petrus Damiani selbst zu Wort kommen:

„Inmitten von Italiens beiden Ufern

Erheben, unfern deiner Heimat, Felsen

So hoch sich, dass die Donner tiefer rollen.

Den Höcker, den sie bilden, nennt man Catria;

Ein Eremitenkloster liegt darunter,

Bestimmt nur zu andächtiger Betrachtung.“

Kurz darauf, im Jahre 1325 wurde die Einsiedelei zu einer Abtei. Die Mönche folgten den Regeln des Hl. Romuald von Camaldoli aus benediktinischer Tradition – auch heute noch. Der Klausurbereich ist deshalb für Besichtigungen nicht freigegeben. Leider gehört dazu auch die alte Klosterbibliothek, deren Bestand etwa 25.000 Bücher aus den Anfängen des Buchdrucks und der Zeit bis zum 19. Jahrhundert umfasst. Dafür entschädigt der ungewöhnliche und imponierende Kreuzgang aus dem 11. Jahrhundert, die statio der Mönche, die sich hier, von der Feldarbeit kommend, auf den Gottesdienst vorbereiteten, sich am Brunnen waschen und versammeln konnten. Die Gewölbebögen sind romanisch und phönizisch inspiriert.

Obwohl der Klausurbereich selbst nicht zugänglich ist, nehmen die Kamaldulenser des Klosters zum Heiligen Kreuz gerne Gäste für Exerzitientage oder Unterweisungen in der lectio divina auf und ermöglichen ihnen, die Liturgie mitzufeiern. Außerdem bieten sie ein Veranstaltungsprogramm künstlerischer, musikalischer und wissenschaftlicher Natur an. Es gibt ein eigenes kleines Forschungszentrum, das Studien zur avellanischen Geschichte und Theologie betreibt.

Nach alter Kamaldulensertradition findet sich in Fonte Avellana auch eine Klosterapotheke, in der Salben, Schokolade, Teemischungen und Honig verkauft werden.

Wer dem Straßenverlauf den Berg hinauf weiter folgt, erhält noch beeindruckende Ansichten der gesamten baulichen Schönheit des Kloster und einen guten Eindruck von der Harmonie, mit der sich Fonte Avellana in die Berglandschaft eingefügt. Folgt man der Straße in Richtung Norden, gelangt man zu dem mittelalterlichen Städtchen Frontone mit seinem eindrucksvollen kleinen castello, das als gutes Beispiel für die militärische Architektur des 11. Jahrhunderts gilt. Von Frontones Mauern aus hat man einen herrlichen Panoramablick, die Gässchen bieten reizvolle Einblicke. Wer in Frotone einkehren möchte, die Spezialitäten der Region sind vor allem tagliatelle mit Steinpilzen oder Entenragout und „la crescia“, ein typisches Fladenbrot, das mit verschiedenen Gewürzen und Füllungen im Holzofen gebacken wird.

Februar 21, 2015 No Comments